特定技能「建設」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ・注意点とは?

特定技能「建設」とは

この記事では、特定技能「建設」の試験から、活用可能な職種、労働者採用の際に必要となる資格の申請において必要な準備、ステップ、注意点をわかりやすく解説していきます。

建設業界の現状

現在、建設業界は深刻な人材不足に直面しており、外国人技術者の受け入れに向けて大きく舵を切り始めています。特に人材不足や高齢化は深刻な問題です。

建設業界の人手不足

2019年末、国土交通省によって行われた「建設労働需給調査」では、型枠工、左官、とび工、鉄筋工、電工、配管工のすべての職種において人手不足となっており、特に土木における型枠工の不足は顕著であるとの結果が示されました。地域も再開発工事の需要が大きい関東圏だけではなく、北海道や中国地方での不足率も高まっています。2015年頃と比較すると落ち着きが見られるものの、充足への道筋は見えません。人材の不足率は、やはり高止まりする傾向にあります。

背景に考えられるのは若手の労働力不足と、建設業界における技術者の高齢化だと言われております。国土交通省によると、建設業界における就業者の総数は令和3年末時点で485万人。ピークとされる平成9年時は685万人が従事していたと言われているため、約四半世紀で29.2%の労働者が減少したことになります。そのため施工する工事の案件はあっても人材がおらず、マネジメントを行う監督役も不在のため、工期の遅延が常態化するといった事態が続発しています。今後は日本全国に存在するインフラの老朽化が懸念されており、2030年には約23万人の人手不足が生じるとの予測も出ています。建設業界における人材不足解消は、まさに急務となりつつあるのです。

特定技能「建設」の概要

こうした状況を打破するために、海外から若手人材を受け入れる流れが出来てきています。

その中でも特定技能「建設」は、「生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度」(国土交通省「建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)」より)としています。

つまり、人材不足が顕著な職種に、海外の即戦力人材を入れていこうと国が主導で取り組んでいるということです。人材不足が叫ばれる中で、これまでの技能実習や特定活動に代わる在留資格として、ぜひ活用すべきものと言えます。

特定技能のメリットは、従来の技能実習に比べて、より工事現場で即戦力となる人材を採用できるという点です。対象となる外国人技術者は「相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務」を行える人材、つまり即戦力です。さらに特定技能のビザは「就労ビザ」にあたるため、技能実習を経ていなくても、雇用契約を結べば採用ができます。これまでの外国人技術者採用に比べ、遥かにスムーズな採用ができ、即戦力の確保を目指せることになります。

しかし、採用ターゲットは出身国あるいは他国で建設業界に従事してきた人です。限られたターゲットから採用を行う必要があり、難易度は高いでしょう。ただし、技能実習の受け入れができる国は15カ国に限定されていたのに対し、特定技能1号はほぼ全ての国からの受け入れが可能となっており、間口は広くなっています。

特定技能1号は5年間有効。さらに、特定技能2号への移行も可能です。特定技能2号になると、在留期間の更新制限がなくなり、家族の同居も認められるため、外国人技術者にとって非常に働きやすい環境を整えることができます。1号の更新制限である5年のうちに、育成をしっかりと行うことで、外国人エキスパートを生み出していくことも可能となるでしょう。

特定技能「建設」の対象職種

以前は業務区分が19区分と細分化されており、業務範囲が限定的でした。そのため、建設業に係る作業の中で特定技能に含まれないものがあり、外国人技術者に任せることのできない業務がありました。

令和4年8月の閣議決定により、業務区分が3区分に統合され、業務範囲も拡大されました。建設関係の技能実習職種を含む建設業に係る全ての作業が新区分に分類されたため、以前のように任せる業務に注意する必要がなくなりました。業務区分の内容は以下の通りです。

| 業務区分 | 内容 |

| 土木分野 【主として土木施設に係る作業】 | さく井工事業 舗装工事業 しゅんせつ工事業 造園工事業 大工工事業 とび・土工工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業 塗装工事業 防水工事業 石工事業 機械器具設置工事業 |

| 建築分野 【主として建築物に係る作業】 | 大工工事業 とび・土工工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業 塗装工事業 防水工事業 石工事業 機械器具設置工事業 内装仕上工事業 建具工事業 左官工事業 タイル・れんが・ ブロック工事業 清掃施設工事業 屋根工事業 ガラス工事業 解体工事業 板金工事業 熱絶縁工事業 管工事業 |

| ライフライン・設備分野 【主としてライフライン・設備に係る作業】 | 板金工事業 熱絶縁工事業 管工事業 電気工事業 電気通信工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 |

業務区分の統合の詳細はこちら。

雇用形態

直接雇用のみ認められており、派遣での採用は認められていません。

給与

給与は同じ労働を行う日本人と同水準、またはそれ以上にし、技能習熟に応じて昇給を行うという決まりがあります。また、これらは特定技能雇用契約に明記する必要があります。

従来の技能実習では外国人技術者の買いたたきがグレーゾーンの問題とされてきましたが、特定技能においては明確に労働基準法違反となります。

例えば、技能評価試験の合格で経験年数3年程度と見なされるため、日本人で3年の経験を積んだ人材と同等の待遇に設定にします。

特定所属機関(受入れ企業)の注意点

特定技能の外国人を受け入れる企業には、いくつかの注意点があります。事前覚えておきたい要素をピックアップします。

建設業法の許可

受け入れ企業は、建設業法の許可を得ている必要があります。

一般社団法人建設技能人材機構への加入

受入れ企業は、「建設技能人材機構」(Japan Association for Construction Human Resources。以下、JAC)に加入する必要があります。

正会員でも賛助会員でも受け入れが可能となっています。議決権を持つ正会員の場合は36万円(企業によって異なる場合あり)、賛助会員の場合は原則24万円の年会費がかかります。

JAC入会案内はこちら。

JACは、以下のような事業を行う団体です。

日本語教育や技能・安全衛生教育、日本文化・ビジネスマナー教育等の教育訓 練を行う海外の関係機関等との連携を図り、必要に応じて講師の派遣や資機材の 調達等を関係する建設業者団体と協力して実施する。

2.建設分野特定技能1号評価試験の実施

建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(平成 30年12月25日閣議決定)で定める試験区分についての建設分野特定技能1 号評価試験をベトナム又はフィリピンで実施する。また、一部の試験区分につい ての建設分野特定技能1号評価試験を日本国内で実施する。 このため、当該試験の実施に係る各種調整を行うほか、会場の確保、受験者の 募集、当該試験の実施に係る試験官の派遣や資機材の調達等を関係する建設業者 団体と協力して実施する。

3.無料職業紹介事業の実施

特定技能外国人の受入れを希望する建設企業からの求人情報等を集約し、建設 分野特定技能1号評価試験等の合格者及び技能実習2号修了者等の試験免除者 に対して就職先の斡旋を実施する。加えて、転職を希望する特定技能外国人に対 する転職先の斡旋を実施する。

4.母国語相談への対応・巡回指導等の実施

特定技能外国人からの苦情・相談への母国語での対応のほか、特定技能外国人 を受け入れる建設企業の行動規範の遵守状況及び建設特定技能受入計画の実施 状況の確認のための巡回指導等を適正就労監理機関(一般財団法人国際建設技能 振興機構 FITS)への委託により実施する。

5.説明会の開催

建設分野の特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れが行われるよう、特定技能 外国人の受入れを希望する建設企業等の関係者を対象とした説明会を開催する。

6.広報活動の推進

当機構のホームページ等で業務内容や取組等を周知し、事業の進展に応じてホ ームページを充実していくとともに、関係者への情報の発信を行う。

7.業務運営体制の整備

今後の業務運営の基盤となる必要な人材、機材等の確

(引用 https://jac-skill.or.jp/files/jigyoukeikaku_r2.pdfより)

人員上限

企業に在籍する”常勤職員”よりも特定技能のビザで受け入れる人数を多くするのはNGにあたります。たとえば社長1人で切り盛りしている企業であれば受け入れ上限は1人。社員が30名であれば特定技能の外国人技術者も30人が上限です。「常勤職員」の数が上限となるのに注意が必要です。

1号特定技能外国人の総数と外国人建設就労者の総数との合計が,特定技能 所属機関となろうとする者の常勤の職員(1号特定技能外国人,技能実習生 及び外国人建設就労者を含まない)の総数を超えてはいけません。

建設技能者は,一つの事業所だけで働くわけではなく,様々な現場に出向い て働くことを必要としますので,支援を要する1号特定外国人を監督者が適 切に指導し,育成するためには,一定の常勤雇用者が必要であるためです。

引用:「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領

https://www.moj.go.jp/isa/content/930005122.pdf

以上より、指導役ができる常勤職員を必ず1人はつけて、安全な現場の維持に努める必要があります。

国土交通省による「建設特定技能受入計画」の認定

これまで技能実習として建設業に従事してきた外国人技術者を採用したり、特定技能をすでに持つ転職者を新たに雇用したりする場合でも、国土交通省による認定が必要です。

また、国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行ったり、「建設特定技能受入れ計画」を適正に履行していることの確認を受けることも必要です。

建設キャリアアップシステム

また、建設業振興基金が運営する建設キャリアアップシステム(https://www.ccus.jp/)への事業者登録を行う必要があります。

外国人の在留資格・安全資格・社会保険加入状況の確認が現場ごとに可能となり、不法就労防止を防ぎます。計画書にも、建設キャリアアップシステム事業所番号(事業者ID)を記載しましょう。

なお、こうした条件を満たさずに、雇っている外国人技術者が不法就労とみなされた場合、入管法第73条の2第1項の罪により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金という刑になる可能性があるので、しっかり確認する必要があります。

特定技能「建設」人材を採用するには

「技能実習」と異なり、同業種間での転職が認められています。外国人技術者の採用に強い人材会社もいくつか存在しますが、特定技能「建設」においてはこうした人材ブローカー経由での採用は禁止されています。

人材紹介はすべてJACを通じて行います。

特定技能外国人の受入れを希望する建設企業からの求人情報等を集約し、建設 分野特定技能1号評価試験等の合格者及び技能実習2号修了者等の試験免除者 に対して就職先の斡旋を実施する。加えて、転職を希望する特定技能外国人に対 する転職先の斡旋を実施する。

引用「 一般社団法人 建設技能人材機構 JAC 令和2年度事業計画書 」

https://jac-skill.or.jp/files/jigyoukeikaku_r2.pdf

そのため、外国人技術者採用に向けて動き出すにあたり、とりあえずJACに加入というところがスタートラインといえます。

JACでは特定技能外国人を受け入れたい企業や、すでに受け入れている企業に向けたオンライン個別相談会を行っています。

技能実習2号からの移行

技能実習の2号を「良好に修了」したとされる外国人労働者は、試験を免除され、技能実習から特定技能への在留資格変更を行うことができます。

この「技能実習2号を良好に修了している」状態とは、

かつ

・技能検定3級若しくはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること。または受かっていなくとも、受入企業が外国人の実習中の勤務・生活態度を記載した評価に関する書面により、技能実習2号を良好に修了したと認められること。

上記2点を満たす必要があります。また「改善命令」「改善指導」を受けていない企業の場合、実技試験の合格証明書の写し、評価調書の提出を省略できます。

試験概要

特定技能1号を海外の方が取得する場合、日本語試験と職種ごとの技能試験にパスし、合格証明書を受け取るというステップが必要になります。

まず日本国際教育支援協会(JLPT)の運営する日本語能力試験の「N4」レベル、または国際交流基金の運営する日本語基礎テストに外国人を合格させなくてはなりません。

併せて、建設技能人材機構の運営する「建設分野特定技能評価試験」に合格する必要もあります。

「一般社団法人 建設技能人材機構 」https://jac-skill.or.jp/exam.html

日本語能力試験・JLPT

日本語能力試験のN4に合格するには、業務をこなすのに必要な日常会話レベルの日本語力が必要です。JLPTでは「基本的な語彙や漢字を使って書かれた身近な文章を読んで理解できる」「ややゆっくりと話される会話であれば内容がほぼ理解できる」難易度と定義しています。

技能評価試験

技能評価試験については、特定技能外国人が就く業務によって区分されています。特定技能「建設」には1号と2号があり、まず1号の認定を受け、「建設分野特定技能2号評価試験」に合格し、工事現場でのマネジメント経験を積むことで2号の特定技能外国人になることができます。

学科試験

試験時間:60分

出題形式:真偽法(○×)および2~4択式

実施方法:CBT方式

合格基準:65点以上

CBT方式とは、パソコンを使って受験するシステムのことを指します。

特定技能の外国人は原則、経験者という前提があるため課題となってくるのは専門的な知識と同じかそれ以上に、「日本語読解力」が重要になるでしょう。コミュニケーション能力のほか、読み書きといった経験が十分あるかどうか、あるいは自社で支援をしていけるかを見極める必要があります。難易度としては、図面を読み取り、指示や監督を受けながら作業ができるレベルに設定されております。

なお、問題に関しては以下のような設問がなされます。

例題

( せめんと に みず を まぜた もの を、 せめんと ぺーすと と いう )

こういった内容の問題に〇×で回答していきます。日本語とひらがなのみの日本語で出題されますので、漢字が読めない場合でも試験を受けられます。

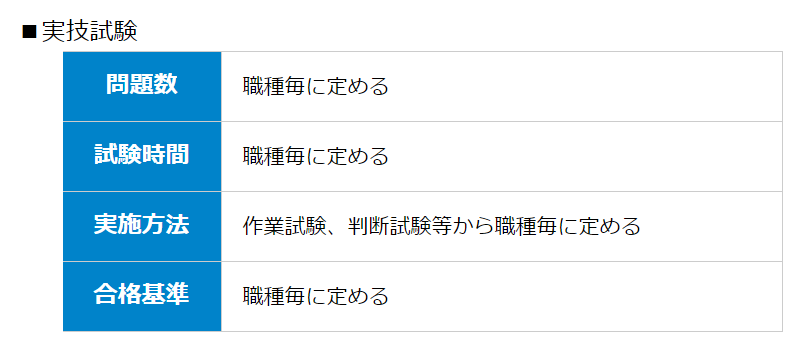

実技試験

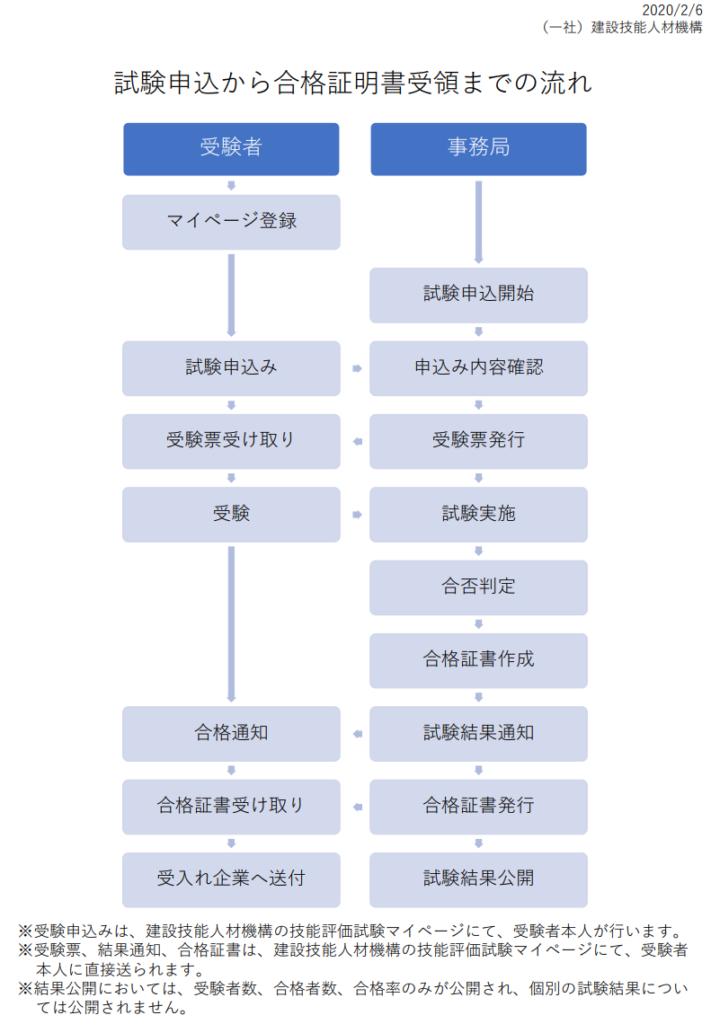

試験申し込み

試験の申込みから、合格までのフローは下記画像の通りです。

受験者に当たる外国人技術者は建設技能人材機構の技能評価試験マイページを作成し、受験者本人が申し込みを行います。

JACマイページ新規作成ページはこちら

その後、機構が発行する受験票を技能評価試験マイページで受け取り、試験本番を迎えます(試験内容などの詳細は後述)。

合格した場合は、合格証書が機構のマイページより発行されるので、事業者はそれを受け取りましょう。

https://jac-skill.or.jp/exam/flow.php

学習用テキスト

建設分野特定技能1号評価試験に向けた学習用の各テキストや、技能試験における職種ごとの試験範囲、例題などは全てJACのHPから参照が可能です。

テキストのダウンロードはこちら。

まとめ

このページでは、特定技能の建築分野についてまとめていきました。

試験内容の詳細については、【試験情報】建設分野 特定技能1号試験 をご参考ください。

【PR】特定技能人材の中途採用はスキルド・ワーカー

2019年に成立した在留資格「特定技能」により、日本国内に外国人人材の受け入れが始まりました。

特定技能で外国人材を採用する企業が着実に増える中、特定技能人材側の転職希望者も増えてきました。

そもそも特定技能は日本人と同等条件での就業が前提。

日本人がごく普通に転職するように、技能人材に転職希望者が出てくるのは自然な流れと言えます。

特定技能人材の転職希望者の多くは仕事に対するモチベーションは高いものの、職場環境とマッチしていないがゆえに活躍し切れていないケースがほとんどなのが現状です。

スキルド・ワーカーは、丁寧なヒヤリングと面談によるマッチングを最も重視したサービス。

特定技能人材の中途採用にも力を入れています。

こんなお悩みのあるご担当者様におすすめ!

・日本国内だと業界的に人材不足が著しい

・募集をかけても経験者の応募がなかなか来ない。

・採用してもモチベーション維持や育成に手間がかけられない

スキルド・ワーカーは特定技能人材の採用マッチングから住居/ビサの手続きなどの受け入れ準備、採用までフルサポートいたします。

特定技能人材の採用をお考えの皆様へ

今まで外国人材を雇用された経験のない企業様も多いのではないでしょうか。

・日本語でのコミュニケーションに問題はないか?

・どのような仕事を任せられるのか?

・どの国の人材が良いのか?

・雇用するにあたり何から始めればよいのか?

…など、様々不安や疑問があるかと思います。

外国人材採用をご検討の方、是非一度お問い合わせくださいませ。

この記事が気に入ったら

いいねをお願いします!

関連記事リンク

-

特定技能在留外国人数【2024年12月末時点】 出入国在留管理庁は、2024年12月末での特定技能1号における在留外国人数は284,466人と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。

特定技能在留外国人数【2024年12月末時点】 出入国在留管理庁は、2024年12月末での特定技能1号における在留外国人数は284,466人と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。 -

【特定技能】バングラデシュ人を採用するステップ・注意点を解説。 インドとミャンマーに挟まれる南アジアの国、バングラデシュ。日本の4割ほどの国土に日本人口の1.3倍ほどの約1億7000万人が暮らしています。アジア最貧国と知られ、洪水など災害の多い地域では現在も貧困世帯が多い一方、主に衣料・縫製産業の著しい発展により近年のGDP年間成長率は7.1%(2022年度、バングラデシュ統計局)。平均年齢27.6歳と若く、厳しい環境で培われたハングリー精神に溢れるバングラデシュ人が、日本で活躍する人材として今注目を集めています。

【特定技能】バングラデシュ人を採用するステップ・注意点を解説。 インドとミャンマーに挟まれる南アジアの国、バングラデシュ。日本の4割ほどの国土に日本人口の1.3倍ほどの約1億7000万人が暮らしています。アジア最貧国と知られ、洪水など災害の多い地域では現在も貧困世帯が多い一方、主に衣料・縫製産業の著しい発展により近年のGDP年間成長率は7.1%(2022年度、バングラデシュ統計局)。平均年齢27.6歳と若く、厳しい環境で培われたハングリー精神に溢れるバングラデシュ人が、日本で活躍する人材として今注目を集めています。 -

特定技能在留外国人数【2024年6月末時点】 出入国在留管理庁は、2024年6月末での特定技能1号における在留外国人数は251,747人と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。

特定技能在留外国人数【2024年6月末時点】 出入国在留管理庁は、2024年6月末での特定技能1号における在留外国人数は251,747人と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。 -

特定技能「工業製品製造業」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ・注意点とは? 2019年4月に入管法が改正され、新しい在留区分である「特定技能ビザ」が新設されました。全14業種にて特定技能人材を受け入れると発表されていますが、今回は工業製品製造業の特定技能制度について紹介いたします。

特定技能「工業製品製造業」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ・注意点とは? 2019年4月に入管法が改正され、新しい在留区分である「特定技能ビザ」が新設されました。全14業種にて特定技能人材を受け入れると発表されていますが、今回は工業製品製造業の特定技能制度について紹介いたします。 -

【特定技能】スリランカ人を採用するステップ・注意点を解説。 インド洋の島国、スリランカ。北海道の約8割に相当する大きさで、自然が豊かな様子から「インド洋の真珠」とも呼ばれています。イギリスの植民地時代にはセイロンという国名だったことからも伺えるように紅茶の生産が盛んで、他の主要産業は農業と繊維業。仏教や主食が米であることなど、日本との共通点も多く見られます。そんなスリランカから特定技能労働者を受け入れるポイントを説明していきます。

【特定技能】スリランカ人を採用するステップ・注意点を解説。 インド洋の島国、スリランカ。北海道の約8割に相当する大きさで、自然が豊かな様子から「インド洋の真珠」とも呼ばれています。イギリスの植民地時代にはセイロンという国名だったことからも伺えるように紅茶の生産が盛んで、他の主要産業は農業と繊維業。仏教や主食が米であることなど、日本との共通点も多く見られます。そんなスリランカから特定技能労働者を受け入れるポイントを説明していきます。

セミナー情報

-

【オンラインセミナー】 外国人活躍支援サミット~次世代日本人とつくる日本の未来~ 外国人雇用協議会 外国人雇用協議会の創始者・初代会長の故 堺屋太一氏は生前、日本社会で活躍する外国籍の仲間を含む日本人を『次世代日本人』と定義しました。異文化を尊重し合いながら外国籍の方々を仲間としてともに育む日本の社会づくりを目指し、その旗振り役になることを目的に弊協議会は設立されました。 そして弊協議会は、その『次世代日本人』とつくる日本の未来に向けて、①政策提言、②日本社会への情報発信、③外国人への教育推進、を展開しています。 本サミット第1日(10月6日)は、約2,000人以上の外国人雇用やサポートに関心のある方に受講いただき、各分野のスペシャリストが登壇する基調講演・パネルディスカッションから学んでいただく機会を提供いたします。

【オンラインセミナー】 外国人活躍支援サミット~次世代日本人とつくる日本の未来~ 外国人雇用協議会 外国人雇用協議会の創始者・初代会長の故 堺屋太一氏は生前、日本社会で活躍する外国籍の仲間を含む日本人を『次世代日本人』と定義しました。異文化を尊重し合いながら外国籍の方々を仲間としてともに育む日本の社会づくりを目指し、その旗振り役になることを目的に弊協議会は設立されました。 そして弊協議会は、その『次世代日本人』とつくる日本の未来に向けて、①政策提言、②日本社会への情報発信、③外国人への教育推進、を展開しています。 本サミット第1日(10月6日)は、約2,000人以上の外国人雇用やサポートに関心のある方に受講いただき、各分野のスペシャリストが登壇する基調講演・パネルディスカッションから学んでいただく機会を提供いたします。 -

造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人受入れに向けた説明会のご案内 国土交通省及び一般財団法人日本海事協会 からの情報を掲載します。 3月に開催される特定技能制度「造船・舶用工業」に関する説明会のご案内です。

造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人受入れに向けた説明会のご案内 国土交通省及び一般財団法人日本海事協会 からの情報を掲載します。 3月に開催される特定技能制度「造船・舶用工業」に関する説明会のご案内です。 -

【一般社団法人建設技能人材機構(JAC) 】建設特定技能外国人制度の説明会 一般社団法人建設技能人材機構(JAC)からの情報を掲載します。 2月~3月に開催される特定技能制度「建設業」に関する説明会のご案内です。

【一般社団法人建設技能人材機構(JAC) 】建設特定技能外国人制度の説明会 一般社団法人建設技能人材機構(JAC)からの情報を掲載します。 2月~3月に開催される特定技能制度「建設業」に関する説明会のご案内です。

-

2025/03/28

特定技能在留外国人数【2024年12月末時点】

-

2024/11/15

【特定技能】バングラデシュ人を採用するステップ・注意点を解説。

-

2024/10/04

特定技能在留外国人数【2024年6月末時点】

-

2024/10/04

特定技能「工業製品製造業」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ・注意点とは?

-

2024/07/31

【特定技能】スリランカ人を採用するステップ・注意点を解説。

-

2024/07/31

【特定技能】ネパール人を採用するステップ・注意点を解説。

-

2024/04/11

特定技能在留外国人数【2023年12月末時点】

-

2024/01/17

特定技能1号在留外国人数【2023年6月末時点】