特定技能「農業」|制度のポイントを紹介

特定技能「農業」とは?

特定技能「農業」は、 2019年4月に出入国管理法(入管法)が改正され、新しい在留資格「特定技能」により、外国人労働者の受け入れが農業でも可能となった新たな在留資格です。これにより、農家の人手不足緩和が期待されます。

農業分野にて就労している外国人労働者は、2022年時点で4万3500人おり、過去5年間でおよそ1.6倍に増加しております。

この特定技能分野においては、受け入れの上限人数が予め定められており、特定技能1号ビザ発行上限(=日本国内での受け入れ人数の上限)は5年間で最大34万5150人。

出入国在留管理庁の発表によれば、2022年12月末での特定技能人材の受け入れ総数は130,915人名と発表。前回に比べ、約50%の増加となっています。

また、2020年4月からは受験可能な在留資格が見直されており、それまで「中長期で在留を認められた者」しか受験できなかったものが、2020年4月以降は短期の滞在資格で来日し、特定技能試験を受験したのちに帰国という選択肢が可能になりました。

農業の現状

日本の農業は、後継者不足による高齢化が深刻であり、過去10年間で100万人もの労働力が減少しています。

現在も労働人口の減少に歯止めがかかっておらず、労働力支援が必要とされています。

内閣府が問題視しているのは深刻な高齢化です。

「農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」より

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai7/siryou2.pdf

課題とされているのは農業の高コストと不安定さです。

土地や農機具などの固定費が多く、新規参入が難しい上に、天候不順などで収入にバラつきがあるため、安定志向の若者からは敬遠される傾向にあると言われています。

また農作業が重労働であるという点も見逃せません。

こうした需給のミスマッチにより、2018年の有効求人倍率は1.72倍と高くなっています。

これまでも、人手不足の国内農業界においては外国人労働者の受け入れを積極的に行っていました。それが「技能実習」です。

発展途上国を中心に、海外人材に国内の農業技術を教えていく「人づくり」という慈善事業を押し出しつつも、実際の制度運用においては技能実習生を国内の人手不足解消を主目的で受け入れるなど、ギャップが有りました。

外国人技能実習自体は、1993年に制度化されました。

徐々に技能生の受け入れ体制が整い、不適切な扱いを防止するための法整備が2010年代から行われ、今に至ります。

技能実習全体で、人数は2018年だけで12万人を超えました。

在留総数も30万人を超えたと言われています。そのうち農業では技能実習生の受け入れを積極的に行っており、2016年に1万人を超え、以降も右肩上がりに増加をしていました。

特定技能「農業」受入れ可能な人材

技能実習と比べて、特定技能はどうでしょうか。人材と職種を確認していきます。

特定技能「農業」で受け入れ可能な人材の在留資格として「特定技能」は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類がありますが、農業では「特定技能1号」が受け入れ可能です。(特定技能2号の受入れが可能となることが令和5年6月に閣議決定されました。開始時期は未定で、開始時期が決まり次第 出入国在留管理庁のHPで発表されます。)

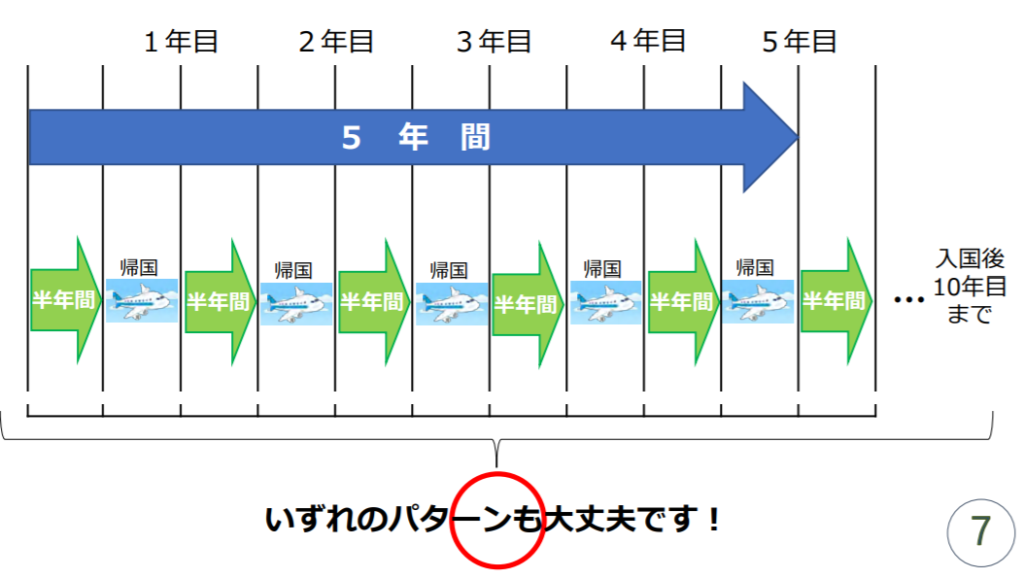

特定技能1号は、最長5年の受け入れが可能で、家族の帯同は不可となっています。

通算で5年の雇用が可能です。5年間通しで雇用することも可能ですし、例えば農閑期に帰国してもらい、繁忙期に来てもらうなど半年ごとの業務であれば10年間(日本での労働期間が通算5年)に渡り使役が可能です。

特定技能のほうが、技能実習よりも柔軟な雇用が可能となっています。

https://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/attach/pdf/new-27.pdf

技能実習が「人づくり」という要素で形成されているのに対し、特定技能は「人手不足の解消」に重きが置かれています。

そのため特定技能で受け入れる人材は、基本的に経験者です。

健康な18歳以上で、日本語が多少話せる、即戦力人材に限定されています。

条件は、

①18歳以上

②技能実習2号を良好に修了しているもしくは技能試験と日本語試験に合格している

上記の条件を満たさない場合は人材の登録や受け入れができません。

在留資格「特定技能」を手に入れる方法としては4通り考えられます。

①留学生への資格取得支援

国内に留学している人材に国内試験を受けてもらう方法です。

留学しているため語学力の心配が少なく、また接点も多くなるでしょう。

②技能実習2号からの移行

また、現在すでに技能試験2号の在留資格を取得している場合、技能実習2号から在留資格を移行することができます。

例えば、すでに受け入れている技能実習生を引き続き特定技能人材として受け入れる場合や、過去に受け入れていた技能実習生を再び呼び戻す場合などが考えられます。

地方出入国在留管理局への申請が必要になりますが、スムーズな移行が可能です。

③海外で技能評価試験・日本語試験を受ける

更に、特定技能人材向けの試験を海外で行う事例が、さまざまな業種において見られるようになりました。

試験はフィリピンやカンボジア、インドネシア、ミャンマーなど様々な国や都市で実施されており、農業技能試験のHPから日程を確認することができます。

④短期での来日で試験を受ける

日本国内で就業意欲のある外国人技能実習生を受け入れる場合は、国内で試験を受けてもらうことも考えられます。

日程調整やパスポート、航空券の手配等で手間は比較的かかりますが、試験を経て外国人技能実習生に日本や職場を理解してもらいやすく、海外の現地試験よりも就業後のミスマッチは少なくなるでしょう。

特定技能「農業」において任せられる業種・業務

農林水産省の「農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」によると、受け入れ可能な分野は以下の通りです。

① 耕種農業全般の作業(栽培管理、農産物の集出荷、選別等)

② 畜産農業全般の作業(飼養管理、畜産物の集出荷、選別等)

に従事することが必要です。

2 ただし、その業務内容には、栽培管理又は飼養管理の業務が 必ず含まれていることが必要です。

※ 例えば、農産物の選別の業務にのみ専ら従事させるといったことはできませんの で、ご注意ください。

3 また、同じ農業者等の下で作業する日本人が普段から従事し ている関連業務(加工・運搬・販売の作業、冬場の除雪作業 等)にも付随的に従事することが可能です。 ※ ただし、専ら関連業務に従事することはできませんので、ご注意ください

引用: 農林水産省「農業者向けパンフレット 」

https://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/attach/pdf/new-27.pdf

特定技能人材に資格と関係しない付属業務を任せること自体は可能です。

通常従事することとなる業務については、本来業務と関連性があると考えられるというのが法務省の見解であるためです。

もちろん、多少の範囲外業務は認められているとはいえ、任せすぎるのはリスクが大きいと言えるでしょう。

基準としては、同じ農業者等の下で作業する日本人が普段から従事している関連業務(加工・運搬・販売の作業、冬場の除雪作業等)は可能です。ただし、関連業務を主として従事させることはできません。

特定技能所属機関(受入れ企業)の要件

受け入れ法人側にも要件があります。

外国人人材を受け入れるための条件

① 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること

出入官庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」

② 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと

③ 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと

④ 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと

⑤ 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと

⑥ 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと

⑦ 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと

⑧ 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと

⑨ 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が①~④の基準に適合すること

⑩ 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること

⑪ 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること

⑫ 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと

⑬ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf

以上の条件をクリアしたうえで、以下の条件にもクリアする必要があります。

農業分野の特定技能所属機関等に対して特に課す条件

(2)特定技能所属機関等に対して特に課す条件

首相官邸HP「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」

ア 直接雇用形態の場合、特定技能所属機関となる事業者は、労働者を一期間以上雇用した経験又はこれに準ずる経験があること。

イ 労働者派遣形態の場合、次の要件を満たすこと。

(ア)特定技能所属機関となる労働者派遣事業者は、農業現場の実情を把握しており特定技能外国人の受入れを適正かつ確実に遂行するために必要な能力を有していること。

(イ)外国人材の派遣先となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験がある者又は派遣先責任者講習等を受講した者を派遣先責任者とする者であること。

ウ 特定技能所属機関は、「農業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。

エ 特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会に対し必要な協力を行うこと。

オ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

カ 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。

kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai3/siryou1-2.pdf

農業特定技能協議会に加盟し、協議会に必要な協力を行うことが必要です。

特定技能人材を受け入れた後4か月以内に「農業特定技能協議会」に加盟し、加盟後は農業特定協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。

農林水産省HPから手続きを行うことができます。

申請時に特定技能人材向け在留カードの交付日や在留カード番号を記入する必要があるため、受け入れが決まってからの手続きで大丈夫です。

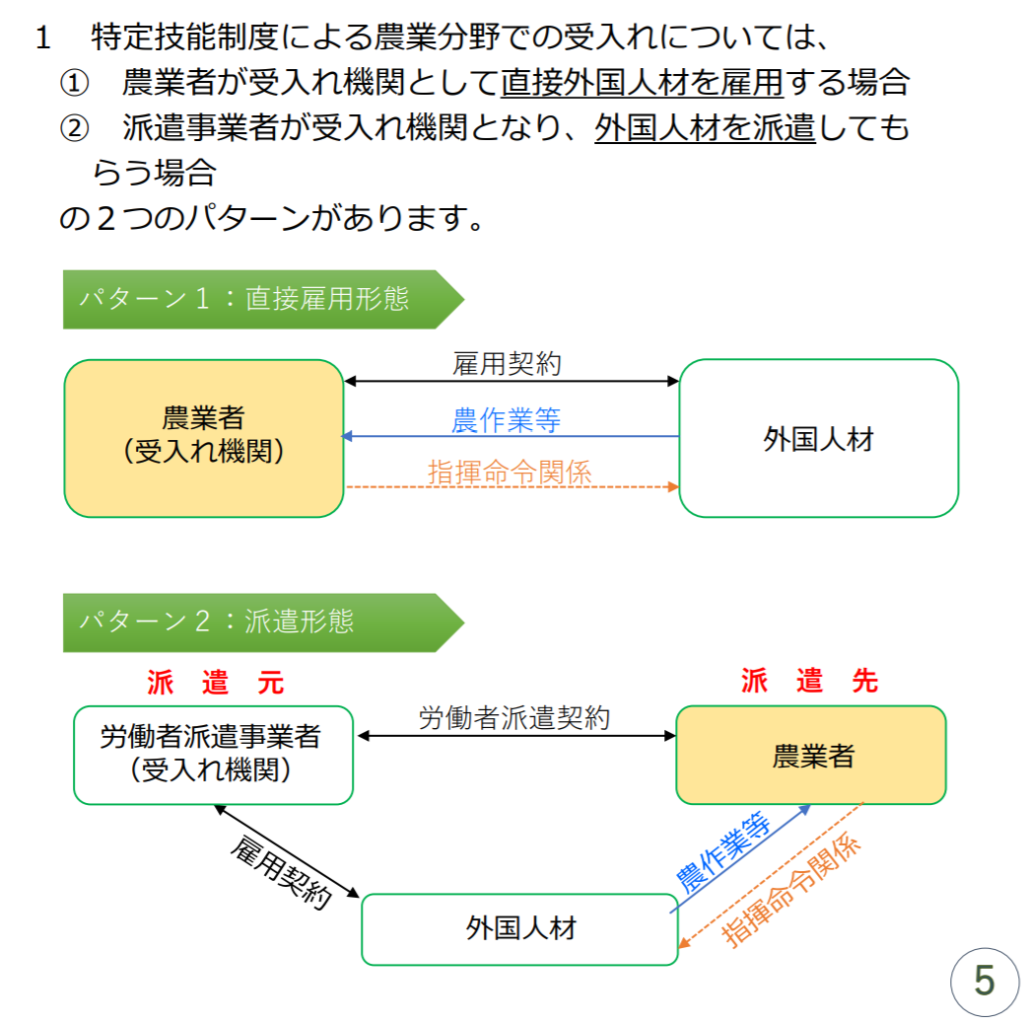

特定技能人材の雇用形態

次に特定技能人材の雇用形態について見ていきます。農業分野は特定技能の中でも珍しく、直接雇用に加え、派遣での受け入れが可能です。これは農閑期の存在などで、外国人特定技能生が安定した賃金支払を受けられないリスクがあり、派遣人材が有効に機能すると判断されているためです。

https://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/attach/pdf/new-27.pdf

派遣での受入れの場合

これは農閑期の存在などで、外国人特定技能生が安定した賃金支払を受けられないリスクが有り、派遣人材が有効に機能すると判断されているためです。

法務省によると、派遣受け入れ法人は以下の要件を満たす必要があります。

ⅰ 労働,社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。

法務省「外国人材の受入れ制度に係るQ&A」

ⅱ 過去1年以内に,特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと。

ⅲ 過去1年以内に,当該機関の責めに帰すべき事由により行方不明の外国人を発生させていないこと。

ⅳ 刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しないこと。

https://www.moj.go.jp/isa/content/930003977.pdf

こうしたことから、法律面、労働環境面、そして人権の面から、受け入れ体制の整っていない法人への派遣は難しいです。受け入れを検討する法人は事前に協議会での協議を行うなど、事前準備をしっかり行う必要があります。

また、派遣事業者(派遣会社)は以下の要件を満たす必要があります。

① 漁業又は漁業に関連する業務を行っている者であること

② 地方公共団体又は①に掲げる者が資本金の過半数を出資していること

③ 地方公共団体の職員又は①に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は①に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること

引用「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 」

https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/attach/pdf/tokuteiginou-10.pdf

報酬

特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。

転職

また、同業者内での転職も可能です。

ただし、特定技能外国人の転職が認められるのは、「同一の業務区分内、または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」のみです。

農業の特定技能のみで来日した場合は農業以外の他業種へ転職することはできず、アルバイトも不可能です。

特定技能「農業」の試験内容

特定技能「農業」の在留資格を得るためにはまず、農業の基礎知識を確認するための農業技能測定試験と日本語能力試験に合格する必要があります。

農業技能測定試験

農業技能測定試験は「畜産」と「耕種」の技能分野に分かれ、試験時間は60分70問程度、日本語音声を聞くリスニングテストと、学科試験、実技試験を含みます。

日本語能力試験

また、日本語能力試験のN4に合格するには、日常会話レベルの日本語力が必要です。JLPTでは「基本的な語彙や漢字を使って書かれた身近な文章を読んで理解できる」「ややゆっくりと話される会話であれば内容がほぼ理解できる」難易度と定義しています。

学習用テキスト

特定技能「農業」勉強用のテキストや試験問題は農業技能測定試験HPから無料でダウンロードが可能です。

範囲は日本の農業分類、植物の仕組みから、農機の使用方法、出荷や収穫、施設園芸や果樹まで。特定技能の「即戦力」として基礎をまんべんなく網羅した内容です。

試験申し込み

「プロメトリックID」を取得し、メールアドレスとパスワード、住所を記入。

アカウントでログイン後、受験したい会場を選択して予約へと進みます。

また本人確認用の顔写真が必要です。

試験日程・開催地

試験日程や開催地は農業技能試験(ASAT)HPで確認ができます。

日本、フィリピン、インドネシア、カンボジア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴル、ウズベキスタン、スリランカで実施された実績があります。バングラディシュ、中国、ベトナムなどでも実施予定です。説明会や試験日程など今後の動きについてはHPをチェックしてください。

★2024年5月9日にベトナムでの試験の予約受付が開始しました!

詳しくはこちら

【PR】特定技能人材の中途採用はスキルド・ワーカー

2019年に成立した在留資格「特定技能」により、日本国内に外国人人材の受け入れが始まりました。

特定技能で外国人材を採用する企業が着実に増える中、特定技能人材側の転職希望者も増えてきました。

そもそも特定技能は日本人と同等条件での就業が前提。

日本人がごく普通に転職するように、技能人材に転職希望者が出てくるのは自然な流れと言えます。

特定技能人材の転職希望者の多くは仕事に対するモチベーションは高いものの、職場環境とマッチしていないがゆえに活躍し切れていないケースがほとんどなのが現状です。

スキルド・ワーカーは、丁寧なヒヤリングと面談によるマッチングを最も重視したサービス。

特定技能人材の中途採用にも力を入れています。

こんなお悩みのあるご担当者様におすすめ!

・日本国内だと業界的に人材不足が著しい

・募集をかけても経験者の応募がなかなか来ない。

・採用してもモチベーション維持や育成に手間がかけられない

スキルド・ワーカーは特定技能人材の採用マッチングから住居/ビサの手続きなどの受け入れ準備、採用までフルサポートいたします。

特定技能人材の採用をお考えの皆様へ

今まで外国人材を雇用された経験のない企業様も多いのではないでしょうか。

・日本語でのコミュニケーションに問題はないか?

・どのような仕事を任せられるのか?

・どの国の人材が良いのか?

・雇用するにあたり何から始めればよいのか?

…など、様々不安や疑問があるかと思います。

外国人材採用をご検討の方、是非一度お問い合わせくださいませ。

この記事が気に入ったら

いいねをお願いします!

関連記事リンク

-

特定技能在留外国人数【2023年12月末時点】 出入国在留管理庁は、2023年12月末での特定技能1号における在留外国人数は208,462人と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。

特定技能在留外国人数【2023年12月末時点】 出入国在留管理庁は、2023年12月末での特定技能1号における在留外国人数は208,462人と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。 -

特定技能1号在留外国人数【2023年6月末時点】 出入国在留管理庁は、2023年6月末での特定技能1号における在留外国人数は173,101人と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。

特定技能1号在留外国人数【2023年6月末時点】 出入国在留管理庁は、2023年6月末での特定技能1号における在留外国人数は173,101人と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。 -

特定技能1号在留外国人数【2022年12月末時点】 出入国在留管理庁は、2022年12月末での特定技能1号における在留外国人数は130,915人と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。

特定技能1号在留外国人数【2022年12月末時点】 出入国在留管理庁は、2022年12月末での特定技能1号における在留外国人数は130,915人と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。 -

特定技能1号在留外国人数【2021年3月末時点】 出入国在留管理庁は、2021年3月末での特定技能1号における在留外国人数は22,567人と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。

特定技能1号在留外国人数【2021年3月末時点】 出入国在留管理庁は、2021年3月末での特定技能1号における在留外国人数は22,567人と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。 -

特定技能1号在留外国人数【2020年12月末時点】 出入国在留管理庁は、2020年12月末での特定技能1号における在留外国人数は15,663人と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。

特定技能1号在留外国人数【2020年12月末時点】 出入国在留管理庁は、2020年12月末での特定技能1号における在留外国人数は15,663人と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。

セミナー情報

-

【オンラインセミナー】 外国人活躍支援サミット~次世代日本人とつくる日本の未来~ 外国人雇用協議会 外国人雇用協議会の創始者・初代会長の故 堺屋太一氏は生前、日本社会で活躍する外国籍の仲間を含む日本人を『次世代日本人』と定義しました。異文化を尊重し合いながら外国籍の方々を仲間としてともに育む日本の社会づくりを目指し、その旗振り役になることを目的に弊協議会は設立されました。 そして弊協議会は、その『次世代日本人』とつくる日本の未来に向けて、①政策提言、②日本社会への情報発信、③外国人への教育推進、を展開しています。 本サミット第1日(10月6日)は、約2,000人以上の外国人雇用やサポートに関心のある方に受講いただき、各分野のスペシャリストが登壇する基調講演・パネルディスカッションから学んでいただく機会を提供いたします。

【オンラインセミナー】 外国人活躍支援サミット~次世代日本人とつくる日本の未来~ 外国人雇用協議会 外国人雇用協議会の創始者・初代会長の故 堺屋太一氏は生前、日本社会で活躍する外国籍の仲間を含む日本人を『次世代日本人』と定義しました。異文化を尊重し合いながら外国籍の方々を仲間としてともに育む日本の社会づくりを目指し、その旗振り役になることを目的に弊協議会は設立されました。 そして弊協議会は、その『次世代日本人』とつくる日本の未来に向けて、①政策提言、②日本社会への情報発信、③外国人への教育推進、を展開しています。 本サミット第1日(10月6日)は、約2,000人以上の外国人雇用やサポートに関心のある方に受講いただき、各分野のスペシャリストが登壇する基調講演・パネルディスカッションから学んでいただく機会を提供いたします。 -

造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人受入れに向けた説明会のご案内 国土交通省及び一般財団法人日本海事協会 からの情報を掲載します。 3月に開催される特定技能制度「造船・舶用工業」に関する説明会のご案内です。

造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人受入れに向けた説明会のご案内 国土交通省及び一般財団法人日本海事協会 からの情報を掲載します。 3月に開催される特定技能制度「造船・舶用工業」に関する説明会のご案内です。 -

【一般社団法人建設技能人材機構(JAC) 】建設特定技能外国人制度の説明会 一般社団法人建設技能人材機構(JAC)からの情報を掲載します。 2月~3月に開催される特定技能制度「建設業」に関する説明会のご案内です。

【一般社団法人建設技能人材機構(JAC) 】建設特定技能外国人制度の説明会 一般社団法人建設技能人材機構(JAC)からの情報を掲載します。 2月~3月に開催される特定技能制度「建設業」に関する説明会のご案内です。