【特定技能】ミャンマー人を採用するステップ・注意点を解説。

アジアの「ラストフロンティア」と呼ばれるミャンマーは、特定技能人材の採用ターゲットとして熱い視線が集まっています。

ミャンマーは日本の1.8倍広い国土と、5400万人の人口を抱えながらも、2021年のGDPは650億ドルであり、フィリピンなどと比べると低い値です。

また、賃金も低いと言われています。ミャンマーの新卒・第2新卒の初任給は月額20万チャット~25万チャット程度(日本円で1.4~1.7万円程度)で、首都ヤンゴン以外の地方都市との格差もあり、より高い給料を求め出稼ぎをする人が多くいます。

ミャンマーはこれまで、インフラや政治の安定などの課題が散見されましたが、近年徐々に改善傾向にあり、長期的な将来性は評価されています。一方で「ロヒンギャ」難民問題を筆頭として、ミャンマー国内情勢が安定しきっていないのもまた事実です。

近年では、日本とミャンマーの間にMOC(特定技能を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書)と呼ばれる2国間協定が交わされ、新たな在留資格「特定技能」での就労が増え、従来よりも即戦力としての採用ハードルは下がっています。

そこで今回、当サイトでは、在留資格「特定技能」でミャンマー人を採用するメリットと、特定技能制度の注意点などを解説します。

在留資格を取得しているミャンマー人

在留資格

日本に滞在しているミャンマー人は多く、日本国内全体で5万6239人のミャンマー人がいるとされています(2022年12月調査)。

ベトナムやフィリピンに比べると規模は小さいですが、技能実習や留学などで多くのミャンマー人が来日しています。

このうち技能実習2号を良好に終了すると、特定技能試験の一部が免除される制度になっているため、安定した技能実習生の来日によって良好な特定技能人材の採用につながっていく可能性があります。

特定技能ミャンマー人を採用するメリット

「就労意欲が高い」

特定技能人材としてミャンマー人を採用するメリットは、ミャンマー人の大きなポテンシャルである「勤勉さ」に集約されます。

ミャンマーでは高校を卒業する際に、「統一試験」と呼ばれる試験を受けます。100点満点中40点を6科目で取る必要がある試験で、合格率は3割程度と言われます。この試験をパスするかしないかで将来の進路や稼ぎが左右されるため、試験をパスすべく、勉強に精を出す若者が多いという特徴があります。

また農業国ミャンマーでは、大学を出ても就職先が少なく、クーデターによる混乱もあるため、国外で働くという選択も身近なものになっています。タイで300万人以上、マレーシアで40万人程度が働いていると言われています。

「親日な国民性」「日本語レベル」

ミャンマーでは、仏教精神が根付いており、それにより年上を敬う文化が比較的強いことが挙げられます。

また、文法も日本と同じSOV型であるため、日本語の上達が早く、特定技能人材として就労に問題のない日本語が早期に習得できると見込まれています。

また発音に関しても日本語が50音に対し、ミャンマー語(ビルマ語)は280音に及ぶため、ミャンマー人は自国語と発音の似ている語を拾って日本語を覚えることができるようです。

個人差はありますが、勤勉さと日本語との相性が合わさることで、会話に関しては他国の人々より早い日本語の習得スピードが期待できるかもしれません。

介護職を希望する人材が多い

ミャンマー人にとって特に人気が高いのは、介護です。ミャンマーにはの仏教の教えとして「他人のために重労働を行うことで徳を積む事ができる」という考え方があり、進んで特定技能の介護分野、また外食や宿泊、ビルクリーニングなどの職種に参入しています。

また介護のほか、ミャンマーが農業国であることから特定技能の農業分野での活躍も期待できます。

平均年齢が低く将来的な労働者増加も

ミャンマーの平均年齢は29.0歳(2019年)と、日本の45.9歳(2019年)に比べ遥かに若く、高齢化率も5.7%と低い割合です。また、ミャンマーでは14歳以下の人口が総人口の25%を占めます。

日本は少子化が進んでいるため、若年層に関しては将来的にミャンマーのほうが大多数になるでしょう。いかにミャンマーが若年層で形成されているかがわかります。

また、人口ボーナス期と呼ばれる時期にも注目です。人口ボーナスとは、

引用:JETRO「人口ボーナス期で見る有望市場は」

ミャンマーでは、この人口ボーナス期が2053年ごろまで継続すると予測されています。特定技能人材の採用ルートとして、長期的にも有望視されています。

採用する際の注意点

スマートカード(海外労働許可証:OWIC)

ミャンマー人採用において最も注意したいのが、スマートカードの存在です。このスマートカードは「海外労働身分証明カード(OWIC)」と言われており、すべてのミャンマー人が海外労働の際に必要となるものです。

スマートカードの発行には2週間から数ヶ月を要すると言われています。

在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月ですので、証明書が発行されてから3か月以内に外国人は来日しなければなりません。事前にスマートカードの発行手続きを行っていなかった場合、発行が間に合わなくなる可能性があります。現地の送り出し機関を経由するとしても、基礎知識として覚えておくのが良いでしょう。

【おススメ記事】

特定技能人材に対応していない送り出し機関も

ミャンマーの送り出し機関320社のうち、特定技能制度で認められている機関は100社ほどと言われています。ミャンマー政府による認定送出機関のリストは、出入国在留管理庁ホームページに掲載されています。

採用の際にかかる費用

教育・訓練費用

特定技能人材の日本語学習の支援など義務的支援に含まれるものは、日本側が負担します。特定技能人材から費用を徴収することは出来ません。

渡航費用

フライト料金などの渡航に必要な費用は自費で負担してもらうことが可能ですが、自費負担の求人では人があまり集まらない可能性があり、多くの場合呼び寄せる企業が負担します。

送り出し機関への送り出し費用

労働・入国管理・人口統計省の発表によると、特定技能人材の送り出し手数料は1500米ドルとされているようです。

この中にはデマンドレター提出、ビザ、翻訳、公証役場認証、DHL送料として200米ドル、日本派遣後、労働者のアフターケア経費(日本への渡航費用など)として600米ドル、在留資格認定証に必要な書類の準備費用として200米ドル、健康診断費用(2回分)として100米ドル、送り出し機関の手数料として400米ドルが含まれています。

労働者本人が支払う手数料となっていますが、ミャンマー国内の経済状況(コーラ1本が46.6円)を鑑みると安いとは言えません。

受け入れ機関にも配慮が求められる場合があるでしょう。

特定技能人材の採用ルート

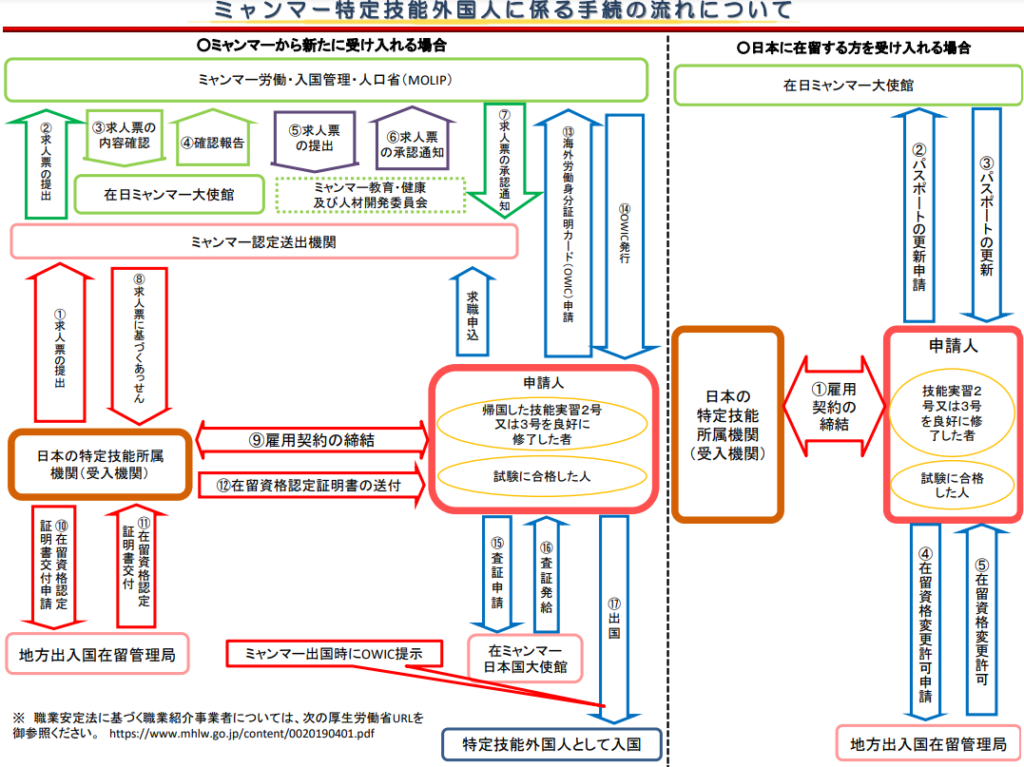

ミャンマーから来日する場合(元技能実習生、特定技能試験合格者)

採用ルートについては法務省がガイドラインを示しています。

求人票の許可・承認

ミャンマーの特定技能人材を受け入れる場合は、ミャンマー国内の認定送出機関を通じて人材の紹介や雇用契約の締結をする必要があります。受入機関は認定送出機関に求人票を提出し、ミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP:Ministry of Labour, Immigration and Population)の承認と許可を受けます。認定送出機関はこの求人票を基に適当な人材を募集し、受入機関への人材の紹介を受けて特定技能に係る雇用契約を締結することになります。

在留資格認定証明書の交付申請

受入機関は、地方出入国在留管理官署に対し、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請を行います。

海外労働身分証明カード・ 査証発給申請

特定技能外国人として来日予定のミャンマー国籍の方は、ミャンマー外で就労する場合にはMOLIPにOWICの申請を行う必要があります。また、日本から郵送されてきた在留資格認定証明書を在ミャンマー日本国大使館に提示の上、特定技能に係る査証発給申請を行うことになります。

このカードを持ってビザを申請し、渡航、就労開始となります。

すでに日本にいる場合

すでに日本国内に居住し、日本国内で就業意欲のある外国人技能実習生を受け入れる場合は、国内で資格取得試験を受けてもらうことも考えられます。

留学生や、すでに何らかの形で国内に在住するミャンマー人は、日本の職場や文化を理解してもらいやすく、海外からの現地試験受験者よりも就業後のミスマッチは少なくなるでしょう。 また、日本で働くことに前向きな特定技能人材に絞って採用をかけられるのもメリットです。

また手続きも幾分かシンプルとなります。試験をパスした特定技能人材と雇用契約を締結し、ミャンマー大使館にパスポートを更新してもらい、地方入出国在留管理局に在留資格を更新してもらえば、就労可能です。

現在在留している、技能実習2号以降修了者予定者の中で、より長期にわたって就労を希望する人材は特定技能への移行がスムーズなためお勧めです。技能実習2号以降を良好に修了している場合、技能評価試験などが免除となります。

【PR】特定技能人材の中途採用はスキルド・ワーカー

2019年に成立した在留資格「特定技能」により、日本国内に外国人人材の受け入れが始まりました。

特定技能で外国人材を採用する企業が着実に増える中、特定技能人材側の転職希望者も増えてきました。

そもそも特定技能は日本人と同等条件での就業が前提。

日本人がごく普通に転職するように、技能人材に転職希望者が出てくるのは自然な流れと言えます。

特定技能人材の転職希望者の多くは仕事に対するモチベーションは高いものの、職場環境とマッチしていないがゆえに活躍し切れていないケースがほとんどなのが現状です。

スキルド・ワーカーは、丁寧なヒヤリングと面談によるマッチングを最も重視したサービス。

特定技能人材の中途採用にも力を入れています。

こんなお悩みのあるご担当者様におすすめ!

・日本国内だと業界的に人材不足が著しい

・募集をかけても経験者の応募がなかなか来ない。

・採用してもモチベーション維持や育成に手間がかけられない

スキルド・ワーカーは特定技能人材の採用マッチングから住居/ビサの手続きなどの受け入れ準備、採用までフルサポートいたします。

特定技能人材の採用をお考えの皆様へ

今まで外国人材を雇用された経験のない企業様も多いのではないでしょうか。

・日本語でのコミュニケーションに問題はないか?

・どのような仕事を任せられるのか?

・どの国の人材が良いのか?

・雇用するにあたり何から始めればよいのか?

…など、様々不安や疑問があるかと思います。

外国人材採用をご検討の方、是非一度お問い合わせくださいませ。

この記事が気に入ったら

いいねをお願いします!

関連記事リンク

-

特定技能在留外国人数【2024年12月末時点】 出入国在留管理庁は、2024年12月末での特定技能1号における在留外国人数は284,466人と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。

特定技能在留外国人数【2024年12月末時点】 出入国在留管理庁は、2024年12月末での特定技能1号における在留外国人数は284,466人と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。 -

【特定技能】バングラデシュ人を採用するステップ・注意点を解説。 インドとミャンマーに挟まれる南アジアの国、バングラデシュ。日本の4割ほどの国土に日本人口の1.3倍ほどの約1億7000万人が暮らしています。アジア最貧国と知られ、洪水など災害の多い地域では現在も貧困世帯が多い一方、主に衣料・縫製産業の著しい発展により近年のGDP年間成長率は7.1%(2022年度、バングラデシュ統計局)。平均年齢27.6歳と若く、厳しい環境で培われたハングリー精神に溢れるバングラデシュ人が、日本で活躍する人材として今注目を集めています。

【特定技能】バングラデシュ人を採用するステップ・注意点を解説。 インドとミャンマーに挟まれる南アジアの国、バングラデシュ。日本の4割ほどの国土に日本人口の1.3倍ほどの約1億7000万人が暮らしています。アジア最貧国と知られ、洪水など災害の多い地域では現在も貧困世帯が多い一方、主に衣料・縫製産業の著しい発展により近年のGDP年間成長率は7.1%(2022年度、バングラデシュ統計局)。平均年齢27.6歳と若く、厳しい環境で培われたハングリー精神に溢れるバングラデシュ人が、日本で活躍する人材として今注目を集めています。 -

特定技能在留外国人数【2024年6月末時点】 出入国在留管理庁は、2024年6月末での特定技能1号における在留外国人数は251,747人と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。

特定技能在留外国人数【2024年6月末時点】 出入国在留管理庁は、2024年6月末での特定技能1号における在留外国人数は251,747人と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。 -

特定技能「工業製品製造業」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ・注意点とは? 2019年4月に入管法が改正され、新しい在留区分である「特定技能ビザ」が新設されました。全14業種にて特定技能人材を受け入れると発表されていますが、今回は工業製品製造業の特定技能制度について紹介いたします。

特定技能「工業製品製造業」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ・注意点とは? 2019年4月に入管法が改正され、新しい在留区分である「特定技能ビザ」が新設されました。全14業種にて特定技能人材を受け入れると発表されていますが、今回は工業製品製造業の特定技能制度について紹介いたします。 -

【特定技能】スリランカ人を採用するステップ・注意点を解説。 インド洋の島国、スリランカ。北海道の約8割に相当する大きさで、自然が豊かな様子から「インド洋の真珠」とも呼ばれています。イギリスの植民地時代にはセイロンという国名だったことからも伺えるように紅茶の生産が盛んで、他の主要産業は農業と繊維業。仏教や主食が米であることなど、日本との共通点も多く見られます。そんなスリランカから特定技能労働者を受け入れるポイントを説明していきます。

【特定技能】スリランカ人を採用するステップ・注意点を解説。 インド洋の島国、スリランカ。北海道の約8割に相当する大きさで、自然が豊かな様子から「インド洋の真珠」とも呼ばれています。イギリスの植民地時代にはセイロンという国名だったことからも伺えるように紅茶の生産が盛んで、他の主要産業は農業と繊維業。仏教や主食が米であることなど、日本との共通点も多く見られます。そんなスリランカから特定技能労働者を受け入れるポイントを説明していきます。

セミナー情報

-

【オンラインセミナー】 外国人活躍支援サミット~次世代日本人とつくる日本の未来~ 外国人雇用協議会 外国人雇用協議会の創始者・初代会長の故 堺屋太一氏は生前、日本社会で活躍する外国籍の仲間を含む日本人を『次世代日本人』と定義しました。異文化を尊重し合いながら外国籍の方々を仲間としてともに育む日本の社会づくりを目指し、その旗振り役になることを目的に弊協議会は設立されました。 そして弊協議会は、その『次世代日本人』とつくる日本の未来に向けて、①政策提言、②日本社会への情報発信、③外国人への教育推進、を展開しています。 本サミット第1日(10月6日)は、約2,000人以上の外国人雇用やサポートに関心のある方に受講いただき、各分野のスペシャリストが登壇する基調講演・パネルディスカッションから学んでいただく機会を提供いたします。

【オンラインセミナー】 外国人活躍支援サミット~次世代日本人とつくる日本の未来~ 外国人雇用協議会 外国人雇用協議会の創始者・初代会長の故 堺屋太一氏は生前、日本社会で活躍する外国籍の仲間を含む日本人を『次世代日本人』と定義しました。異文化を尊重し合いながら外国籍の方々を仲間としてともに育む日本の社会づくりを目指し、その旗振り役になることを目的に弊協議会は設立されました。 そして弊協議会は、その『次世代日本人』とつくる日本の未来に向けて、①政策提言、②日本社会への情報発信、③外国人への教育推進、を展開しています。 本サミット第1日(10月6日)は、約2,000人以上の外国人雇用やサポートに関心のある方に受講いただき、各分野のスペシャリストが登壇する基調講演・パネルディスカッションから学んでいただく機会を提供いたします。 -

造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人受入れに向けた説明会のご案内 国土交通省及び一般財団法人日本海事協会 からの情報を掲載します。 3月に開催される特定技能制度「造船・舶用工業」に関する説明会のご案内です。

造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人受入れに向けた説明会のご案内 国土交通省及び一般財団法人日本海事協会 からの情報を掲載します。 3月に開催される特定技能制度「造船・舶用工業」に関する説明会のご案内です。 -

【一般社団法人建設技能人材機構(JAC) 】建設特定技能外国人制度の説明会 一般社団法人建設技能人材機構(JAC)からの情報を掲載します。 2月~3月に開催される特定技能制度「建設業」に関する説明会のご案内です。

【一般社団法人建設技能人材機構(JAC) 】建設特定技能外国人制度の説明会 一般社団法人建設技能人材機構(JAC)からの情報を掲載します。 2月~3月に開催される特定技能制度「建設業」に関する説明会のご案内です。

-

2025/03/28

特定技能在留外国人数【2024年12月末時点】

-

2024/11/15

【特定技能】バングラデシュ人を採用するステップ・注意点を解説。

-

2024/10/04

特定技能在留外国人数【2024年6月末時点】

-

2024/10/04

特定技能「工業製品製造業」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ・注意点とは?

-

2024/07/31

【特定技能】スリランカ人を採用するステップ・注意点を解説。

-

2024/07/31

【特定技能】ネパール人を採用するステップ・注意点を解説。

-

2024/04/11

特定技能在留外国人数【2023年12月末時点】

-

2024/01/17

特定技能1号在留外国人数【2023年6月末時点】